我們的回應──電影「騎單車的男孩」

「為成人說故事」培訓學生群 |

※回應一

對於昨天盈秀姐的分享及不吝藏私,使大家都受用無窮,相信也解了大家一些心中的疑惑,那就是,究竟我是不是也可以成為一位讀書會的帶領者。

給我最大的領受是:究竟我在看電影中、看書中是否還有那種被感動的赤子之心,特別是當我們已經歷經滄桑,看過許多人生百態後,可能人生的經歷會取代那種心中對劇情的感動。盈秀姐說的很好,不要事前看,就上課中單純的看,讓自己先進入故事中,找到那感動你的地方(可能已經被冰封很久了),應該就是我們要學習的,如果只是為了學一種技巧,那就會被匠氣所束縛,不要說去感動人,可能連自己都會落入無感中。

看單車男孩當然會想到導演到底要表達什麼?棄養及弱勢家庭中的青少年問題,是我看到的兩個主題,主角希利就在這兩的端點中遊走,而解決端就落在珊曼莎身上。在電影中,我很習慣去看導演在劇情發展軸線上沒有立即說明答案的地方,在文學上稱為「空白位置」,這些「空白位置」就有可能是導演或小說作者要我們去留意的地方。因此,希利的騎腳踏車、對人的眼神、珊曼莎對希利的反應(在診所的那一段),對我而言都具有特別的意義。當希利騎著單車繞著珊曼莎車子的時候,他在想什麼?希利在尋找父親時的專注眼神,他的期盼是多大;在電影中,我因為家中也有類似的青少年問題,因此,一個概念就浮上來,這些在社會中的弱勢族群,對人的幫助是非常的期待,卻也更怕得到又失去的二度受傷。

希利當然對父愛、友情(足球場)及更大的愛(珊曼莎)有深深的期待,但也因經歷太多次的被棄而產生信任的問題。誰才是我可以信任的人?我的觀察,在希利被父親完全的拋棄後(包括錢)他騎車回珊曼莎家的時候,導演或許希望觀眾隨著長時間境頭的跟拍,跟著希利的思想一起飛奔,希利在想什麼?在這個世界上──或許珊曼莎「真的」就是我最可以信任而且會「真的」愛我的人,我要回去。當他由珊曼莎的回應(沒有打、沒有罵,是完全的接納),他可以確定提出要求與珊曼莎同住的請求,因為他不會再被拒絕,不會在嘗「棄味」(在這裡似乎也可以解答稍早珊曼莎打電話給教養院的對話內容)。

我們是否也在人生過程中多次遭人出賣、拋棄,對人可能也不再有信任,而將自己關在封閉的自我世界中,是什麼多西可以融化這層冰封?這就讓我想到一首歌的歌詞(容我全錄):

你的眼 是否被太多 美麗的事物迷惑

你的心 是否被太多 紛雜的世俗綁鎖

分些關懷給角落中 受傷的靈魂

分些愛給那些 不起眼的面孔

以基督的心為心 以他的眼看世界

你身邊的人需要你我 把冷漠變成愛

以基督的心為心 以他的眼看世界

這世界需要你我 把冷漠變成愛你的眼 是否被太多 美麗的事物迷惑

你的心 是否被太多 紛雜的世俗綁鎖

分些關懷給角落中 受傷的靈魂

分些愛給那些 不起眼的面孔

以基督的心為心 以他的眼看世界

你身邊的人需要你我 把冷漠變成愛

以基督的心為心 以他的眼看世界

這世界需要你我 把冷漠變成愛

不只是那些社會弱勢族群、不只是類似希利、被棄的青少年、即便是我們這些正常家庭長大的、受過完整教育訓練,有家有眷的,常會因自己過去所受的傷而轉到下一代,使我們的兒女在不知不覺中,覺得他們跟「棄養」的人沒有什麼差別,這是何等可悲的事。另一方面,我們是否也對社會中的邊緣人,懷抱真正的愛,因為只有這種愛,才能不延續電影中所表達的一些社會問題。(程名世)

※回應二:你已經走進陷阱了

單車少年中珊曼莎接納的愛世上少有沒有話說,但最讓我心糾結的卻是威斯特的﹝引君入甕﹞。

當希利走出美髮院發現單車被一個青少年騎走時,他拼命的去追,那個青少年時而停下來等著他,看著希利要追到了又快快騎走,直到他轉進路旁的一個樹林小徑中,挑釁騎著車等著希利撲向他,兩個人在地上扭打,這時威斯特和另外的兩個同夥男孩出現了,在一旁叫陣助打,最後扭打被威斯特阻住,眾人還一一握手誇講希利是﹝拼命?﹞這時我的心下沉到谷底,糟糕,希利是被設計帶到這裡,一切是威斯特所安排好的,果然接著他幫忙扛起單車要幫希利修車,跟希利說他也是住過教養院,帶希利去他家跟他玩電動,拿汽水給他喝,舉杯慶祝說組織裡只有希利來過他家。

希利從未如此被人稱讚是﹝拼命?﹞,被人投其所好一起玩他喜歡的電動玩具,被人肯定他是唯一進過他家的朋友,他需要被接納、被肯定、被愛的心從威斯利這個他所看重的﹝朋友﹞身上得到滿足了。威斯特引人入甕的壞,不僅再用朋友之情引誘希利與他一同去用球棒打人搶錢而已,在最後打人搶錢事跡敗露後更發揮到淋漓盡致,馬上在車上發狠話恐嚇希利不能說出他也參與搶錢的事,要跟警察說打人搶錢都是希利一人所為否則要殺了他,甚至將希利和贓款一起丟在郊外。

感想:我們是不是也曾經即便家人或朋友如同珊曼莎跟我們再三勸告或是警告不要靠近哪個人,因為他們看出他對我們居心不良。單純的我們卻還是以為只有他是我的知心,只有他了解我,他需要我,為他兩翅插刀在所不辭。我們或是希利可以全身而退;但是多少人因著別人的居心不良就此落入罪惡深淵,萬劫不復。威斯特讓我想到獵人的陷阱,用誘餌引誘著獵物上門。世上可以引誘我們的誘餌是什麼?金錢、權利、成功、渴望被愛、被肯定....?我們身邊有沒有一個威斯特呢?(姚昌玲)

※回應三:關於這個故事,我想到幾個問題是可以進行討論的:

1.希利爸爸因生活不易過, 想盡辨法棄養兒子; 而希利因愛爸爸, 想盡辨法找到他, 請說說看你對他們父子間在詮釋愛的關係上有何不一樣的地方?

2.珊曼莎跟希利非親非故, 你覺得珊曼莎與希利互動之間在那個碰觸點上, 願意無條件的接納和撫養希利?

3.當希利爸爸親口表示拒絕撫養希利後, 他在車上有非常特別的情緒反應, 請說說看你觀察到什麼?

4.當希利以激烈的方式宣洩他內心的痛苦時, 珊曼莎如何對應? 她的表達方式對希利又有什麼意義?

5.在你生活周遭有否遇上過像希利般的孩子? 帶給你有何感受及想法? 你覺得可以提供甚麼資源或管道幫助他?

6.許多人在連連困境中被磨得「習得無助」, 而希利----一個十來歲的孩子卻為自己選擇了不一樣的決定, 請說說看他是怎樣辦到的?

7.承上題, 請你分享一個從「習得無助」變成「習得有助」的寶貴經驗, 還有你是怎樣辦到的?

8.中華民族是個重視倫理的國家, 特別是「三字經」記載:養不教、父之過!面對時過境遷廿一世紀的今天, 你對「父職」有何看法? 對親子關係將會帶來什麼影響?(吳秀芬)

※回應四:

其實我以前看慣了所謂大眾化商業的片子,畢竟看電影對我來講是有些娛樂放鬆的效果,不過沒想到 騎單車的男孩,這部片看完後,後勁還不小,睡前竟會忍不住不停思索到底這部片要講什麼。類似紀錄片的拍攝,沒有太多對白與配樂,導演應無意去說明,為何莎曼珊對希利有那麼多的愛與接納?為何爸爸忍心拋棄希利?甚至 為何希利那麼喜歡騎單車?

一開始 我們看到 一位單親青少年,面臨他人生中最殘酷無情 ,卻活生生發生在他身上的事。 周圍的人都告訴他:爸爸棄養了他甚至賣掉他的腳踏車,說什麼他都難以相信。直到繞了一圈,他看到貼在牆上的告示 爸爸真的連他所愛的兒童單車也想賣掉。被遺棄,在這個男孩幼嫩的心中。帶來莫名其妙的羞恥與罪惡感還有憤怒, 痛苦 ,(是我不好?是我做錯什麼事嗎?為什麼爸爸不要我?),男孩腦中湧入太多負面情緒與沒有答案的問題,在在使他難堪與委屈。就像失去依附的藤蔓,失根的蘭花,這種心靈上的失落恐怕比物質的缺乏更難受。

失去父親的男孩就像快溺水拼命想抓住什麼都好的落難者,他說不出話來也不知為自己說什麼?他死命抱住莎曼珊, 他用力地卻茫然地騎著腳踏車,他千方百計找到遺棄他的爸爸急著在他身邊幫忙做事, 他為了僅有的腳踏車奮戰他不計代價為了所謂的朋友兩肋插刀,他拿著搶來的錢千里迢迢向父親示好令人心碎的孺慕之情,卻只得到爸爸想展開新人生的切割。片中他沒有怪爸爸一句, 他孤獨脆弱的心靈渴望著依附歸屬與被珍惜,哪怕身邊是刺人的荊棘或有毒的美麗花朵 , 極度的心靈需求導致他看不清真心的愛或是虛情假意結果越到最後越是傷痕累累。連僅有的爸爸都掉頭而去,希利的悲歌還有隨著年紀越大可能也越多的憤怒要如何收拾?

還好有莎曼珊。我們不知她為何棄男友而選擇非親非故的希利,我不知 她為何有聖人般的胸襟 手臂被刺傷仍然等著男孩,薪資微薄的她為何扛下20個月的賠償,片中最令我感動的一幕。是男孩被爸爸趕走 被朋友背離,無路可走的男孩向莎曼珊說道: 我想跟你住在一起 永遠! 莎曼珊沒說什麼,似乎早就預知這一切, 微笑道:親我一下。在男孩與莎曼珊一起在河邊騎著腳踏車,準備一起烤肉時,我們看到男孩臉上的線條逐漸變得柔和,不僅僅男孩, 我想,莎曼珊也因為有希利,而感到幸福滿足。(梁維中)

※回應五

電影看完後,內心有很深很深的悸動,在沒有血緣關係之下,珊曼莎是從何而來的"愛"的能量,能夠展現對希利永無止境的愛與接納。我自己是三個孩子的母親,我的孩子兩男一女,年齡層是20-18-12,都正步入青少年期。基本上,我雖身為母親,我也是人,面對青少年期孩子的情緒問題,我都常常有失控的狀況。 可是,珊曼莎在面對希利的同住要求、夜遊反抗及男友指責詢問時,短短1-2秒間,就出現令人匪夷所思的回答及平穩的反應。這只是單純的母性光輝嗎? 這是我自己深深思考的部分。 影片中有兩個衝突,令我有很深的感觸。一個是郵差兒子在片頭偷騎希利的腳踏車,引誘他與威斯柯碰面,希利與他激烈的打鬥,郵差兒子打輸逃走往樹上爬去的狼狽樣子。一個是片尾郵差兒子追打希利,而希利任由他毆打不還手,然後急忙跑向同一棵樹上去躲避,最後被石頭打中掉下樹來。同樣的場景,卻因著不同的理由產生了不同的畫面張力。 片尾,當希利受傷昏迷時,我內心真是難過極了,以為...希利就這樣死了。當手機鈴聲大響,使得希利醒來時,我好感動。有一個人愛著這個小男孩,在乎他跑去哪了,在乎他怎麼還沒回家。而這個孩子也知道有人在乎他,他也不在乎自己的傷勢及委屈,也沒有向郵差父子們做任何的控訴....他只是默默的離開,拿著木炭趕緊騎著腳踏車奔向那個愛他的家而去。或許希利可能有腦震盪,骨折...很多的傷口,這些電影最後都沒有交代清楚。但...唯一清楚的是,他不再是孤單的一個人,他有一個家,一個愛他的珊曼莎。我想...希利的心已經得到平安了。他終於可以安穩的回家。 我問自己,我是否也可以讓我的孩子們知道,家...永遠都在這裡。(符李文滿)

※回應六

非常謝謝盈秀老師透過此電影的介紹, 把很多預備的技巧教導我們, 讓完全初學者的我們可以嘗試著從起承轉合整理分段, 重複出現的物品, 甚至音樂找出導演所要傳達的訊息, 更鼓勵我們可以勇敢的表達自己的感動, 成為日後帶領的一個口袋寶物!!

我想回應老師的問題:「 珊曼莎為希利做了些什麼令你非常感動的事?」

1. 幫一個陌生的孩子買回他的腳踏車。我想她要買回希利的腳踏車之前, 一定也花費了時間去找到當初買他車子的對方,並付清了買回腳踏車的錢,而且他有把希利車子的特徵記下來, 表示她對這件事的用心!!

2.她遵守對孩子的承諾, 並且幫他找到他爸爸。她真的成為希利的寄養家庭, 接納希利. 她知道希利對父親的渴望, 她幫助希利完成他的夢想, 不是隨口說說而是用行動去證明. 且幫助希利的父親自己去面對對孩子希利的拒絕, 好讓希利不再痛苦地活在對父親的期待中.

3.金錢與自由, 是對孩子的完全信任.雖然不是很多錢, 但她讓這個從教養院出來的孩子拿錢去買東西, 且自由進出她的理髮院, 是對希利完全的信任與空間.

4. 失望中仍不致絕望, 因為愛!當希利為了要幫朋友威斯柯搶錢, 不顧珊曼莎的反對, 甚至用工具傷了她. 我相信當下她一定是無奈且失望至極. 但當希利出現, 她沒有當下的指責說出真是後悔接你來我家…或你就是這種教養院出來的壞小孩之類的話語, 反而是立刻接納希利的道歉與請求, 只說出: 好! 親我一下! 表達她對希利完全的愛與饒恕!!

5. 付出代價的愛。面對犯錯的希利, 珊曼莎願意負起承擔的責任. 用20個月的分期, 幫他賠償醫藥費且教導希利勇於面對自己的過錯與道歉!! 這是身教最真實的榜樣!

6. 陪伴孩子, 幫助他交朋友。最後河畔的一起騎車是陪伴, 跟著希利一起去做孩子喜歡的事情! 並且邀請朋友到他們家後院烤肉, 幫助他交正確的朋友.

我們都有愛心, 但持續且付代價的愛卻是何等的不容易, 特別面對一個沒有血緣的陌生人.我自己對我孩子不聽話或犯錯都常會常生氣責罵, 但透過珊曼莎我看見了對孩子的等候, 耐心與不止息的包容, 這些都是讓我非常感動的部分!!(陳秀芳)

"騎單車的男孩",雖是電影劇作,然而現實社會環境,無不是有弱勢及問題家庭充斥,劇中男孩希利與珊曼莎的關係發展,讓愛的關係才能醫治希利一連串的被拒絕及無望的失落,從男孩父親丟棄他就像丟掉他的單車一樣及男孩希利願意毫無代價幫助毒販威斯柯的需要,作歹搶錢後,怕男孩牽累而離棄他;進而將所得贓款予男孩父親,以解父親燃眉所需,也同遭父親無情的拒絕與對待,...有過這種痛苦經歷的孩子,內心的創傷外人很難評估,他們往往會變得沉默寡言,憤怒叛逆,而且相對成熟,有時還會顯得過分偏執不好相處.

電影讓我印象最深刻有兩處:父親親口拒絕孩子再次見面的要求,孩子在珊曼莎車子裡歇斯底里地崩潰撞頭;一段是孩子搶錢之後無處可去,而在這窘迫情境下他第一個在腦海裡浮現的人還是父親,但更慘遭父親的遺棄。這仍是正在極度渴望愛的成長年齡,傷害自是很大.

若非寄養家庭珊曼莎如母親愛的付出,讓希利在正確是非價值觀尚未有心智成熟之前,如避風港有回轉停靠之處,有愛的流入,或許在長大成人之後,可能是社會邊緣人,雖然目前有社會教養院等收容機購承接這些孩童,但仍多數問題孩童是在冰山之下,仍無有如此福分,有人陪伴,愛和接納是這部影片給我學習的功課,因對待家人或公司同事,有時過度理想化及期許,造成自我負面情緒,甚至受傷.需要學習彼此接納我們的不完美且學習饒恕及負面情緒的管理.誰被饒恕多,他的愛也多.能放開傷害你的人,能釋放你自己得自由,我想從希利自父親的遺棄,毒販威斯柯的背棄及報刊亭兒子的追打中,男孩希利的無怨饒恕而能讓他成長背景因珊曼莎愛的包容中,也能讓希利學習到真正的自由和信賴感的建立,不致人生價值感偏離.(張清和)

※回應八:

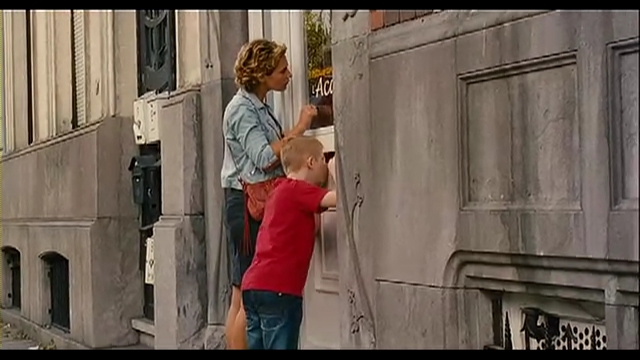

本片最讓我印象深刻的鏡頭是 珊曼莎帶著希利回去敲爸爸的門,聽到爸爸親口拒絕再與希利有關連的那一刻。有同學已提到也許這個棄養孩子的爸爸不單只是經濟的問題,但是連等爸爸狀況好一點再去接你,敷衍一下說個小謊都不肯,讓那麼小的孩子直接面對被棄養的真象,實在太殘忍了,但珊曼莎的處理就是讓希利面對事實,如果她不是幫忙找到失聯的爸爸,讓孩子去面對真象,那希利會一直活在自己的幻想,也就影響他跟珊曼莎建立健康的關係。當然希利看到公佈欄上爸爸賣掉兒童單車也是殘忍的畫面,但是唯有接受現實才能置之死地而後生。

父親角色的功能不是天生自然,生了孩子就有本能成為好爸爸,而是生命中不斷的學習,沒有學習的父母是無法成熟的面對所遭遇的困境,無法因應孩子成長不同階段的需求,而給予孩子扶持,不要說像希利被棄養,在我們周遭就有很多因父母不恰當的期待、重男輕女、大人無法處理自己的情緒問題…等等,在親子關係中傷痕累累,一輩子活在我的表現達不到父母的標準,我是沒有用,我非父母所想要的孩子,我讓父母蒙羞…的陰影,這也就是向社區的成人說故事的活動是多麼有意義,藉故事中的角色來探討親職教育,來檢視及反思自己與孩子的關係,原生家庭對自己父母角色的影響。

我會設計這樣的問題:1.什麼樣的話或舉動會讓孩子覺得被拒絕?在那一個事件或對話曾經讓孩子誤解我拒絕他?要如何彌補?2.我跟父母的關係如何影響我跟孩子的關係?(李秀珠)

※回應九:沒有人能隔絕希利對愛的追求

當輔導員跟希利說你的父親將你遺棄了 你的單車被賣掉了,這個孩子不相信,他認為父親愛他,不會遺棄他,他更相信單車是他父親送給他的禮物,父親絕對不會賣掉?一定是被別人偷走的。他在輔導院中出不去,唯一只能拿起電話撥打他所熟悉的家中電話號碼去找父親時,聽到的竟是電話語音留言﹝你撥的電話暫停使用﹞,第一次他認為是撥錯了再撥還是同樣的﹝你撥的電話暫停使用﹞他又撥再撥,還是一樣的語音,以前藉著這個電話他都可以找到父親,語音留言是個隔絕,希利對愛的追求被隔絕了。

但他固執地不放棄去尋找父親,逃走多次都被抓到還被痛打,終於他逃了出去,遇到珊曼莎被收養後才停止了逃跑。珊曼莎帶著他找到幫忙他父親寄賣機車的店,當他在機車店的公告欄上看到他父親所張貼的同時賣機車和單車的廣告時,父親竟然把送他的單車賣掉了,這個賣單車廣告又是一個隔絕,希利對愛的追求又被隔絕了。當他終於找到父親時,即便父親一直跟他說他需要賺錢也沒有能力撫養他,希利不讓這些理由阻擋他對父親愛的追求,還是要父親記下他的手機號碼請求父親打給他,父親雖然支支吾吾不知可否,但是希利又重燃希望,父親會跟他打電話不再與他隔絕了。及至珊曼莎強迫父親親自開口跟希利說不會再跟他聯絡時,這個隔絕終於讓希利固執地單方面對愛的追求瓦解崩潰了。

珊曼莎的愛沒有辦法滿足希利對愛的追求。於是當碰到威斯特時他又重燃對愛的追求,結果卻是更深的被隔絕。希利還是不氣餒對愛的追求,他拿著贓款去找父親,心想父親有了錢便會撫養他,結果卻是被父親罵,指責希利要害他去坐牢,甚至將希利從牆頭上推出去,並且要他不要再來找他了,希利再度被隔絕。希利飛快的回轉騎著單車來到珊曼莎的美髮店,珊曼莎開門後只是告訴他要帶他去警察局,鎖好門後,希利跟珊曼莎說他要永遠跟她住在一起,希利對愛的追求在珊曼莎索吻下得到了滿足。人人需要愛但是愛在那裡?踏破鐵鞋無覓處,怎知愛就在我們身邊。

父親為什麼在希利十多歲時才棄養他,僅是因為自己母親過世後,沒有能力獨自照顧希利嗎?我相信這絕不是答案,而是父親心裡沒有愛、不懂得愛也不會愛,中國人說情願跟著做乞丐的媽,也不要跟著做官的爹。做乞丐的媽懂得愛、會愛,即便行乞也要留孩子在身邊。

珊曼莎心裡有愛,懂得愛、會愛,對她而言,那不是教條要做善事要去愛人,而是當她遇見了需要被愛的希利,她愛的生命就湧流出來,她不經思考的就自然地接納了希利。 希利更是從始至終都不放棄地在追求愛,任何的隔絕都不能攔阻他對愛的渴慕與追求。片尾希利騎著單車奔向他不再被隔絕有愛的新人生。happy ending。(姚昌玲)

※回應十:關於這個故事,我想到的討論題目是:

1.男孩希利在影片中面對哪些人對他的拒絕?分別由哪些事件呈現出來?若是沒有珊曼莎出現,你認為他未來可能會成為什麼樣的人?

2.試比較在樹叢中的事件(希利追打偷他單車的人;希利被報商之子追打),希利的表現有何不同?你覺得他轉變的關鍵是什麼?

3.男孩、他的父親和珊曼莎在片中各自面臨何種人生困境或難題?他們面對的態度與或處理的方式分別是什麼?如果是你,你又會用什麼方式去處理?

4.如果你是珊曼莎,面對希利的需要,你會作些什麼?你的身邊有像希利一樣有需要的人嗎?你覺得可以為他做什麼?(彭珊珊)

※回應十一:我們是誰的「珊曼莎」?

在電影引導的過程中,最深深吸引我的一句話是:「回轉:放下自己所期待的完美劇情,回轉到另一個早已存在的幸福。」

在人生的各個階段,每個人都有自己所期待的”完美”劇情。當單車少年的主角希利,終於找到遺棄他的父親,父親自己陳述:我的狀況很糟,沒辦法接你回來,我要賺錢…,希利一句:沒關係,真讓人分不清到底是什麼和生命的強韌度成正比,但在成人的外表下,若是沒有經過磨練與淬煉,往往「孩子般」的行為,就會讓身邊的人一起接受考驗。

對希利而言,他的”完美”就是和父親一起生活,但對希利的父親而言,這件事不是他”新生活”的一部份,領養希利的珊曼莎讓二人在這件事上「明白過來」,珊曼莎讓希利的父親自己和希利說明,而不是再次逃避,珊曼莎也讓希利明白,他要從”完美”的期待中,放下他的期待;珊曼莎帶著希利離開,在車子裡,夢碎的希利蜷縮起來,甚至抓傷自己…在真實的世界中,存在著很多不完美,我們也可以被允許在受傷的過程中,憤怒、哀傷、被安慰、饒恕…過新生活。

珊曼莎對希利的包容與接納讓人在這部電影中,感到溫暖與希望,但面對一個受傷的孩子,有時候人的愛心可能已經不足夠,當希利為著朋友的義氣而準備犯案,他刺傷了試圖阻止他離家的珊曼莎,相信那一夜對珊曼莎而言是百感交集的,沒有人會苛責珊曼莎,如果她選擇不再領養希利,事實上,這可能是我們大多數人會做的決定,在這個”不完美”的劇情中,珊曼莎只對犯案回來的希利說:我們一起去警察局作筆錄…,並且陪伴希利完成整個和解的過程。

希利犯案回來後,他還是去找珊曼莎,並且表示希望能永遠和珊曼莎一起生活,或許是這段話改變珊曼莎想要放棄領養希利的想法,也或許是經過許多磨難後,人們會產生了許多連自己也沒有辦法明白的寬容,因為事實上,在我們的生活中,往往也在犯錯中被饒恕,而在別人的錯誤上張牙舞爪,盼望我們不僅在我們的生活裡遇見「珊曼莎」,我們自己也成為別人的「珊曼莎」。(王依惠)

※回應十二:

相較於韻琳老師前兩周的上課模式,盈秀老師以「講述→影片→講述→影片→小結→提問→總結」來設計課程內容。九十分鐘影片要截取兩個片段(約四十分鐘)配搭講述的穿針引線,仍然完整呈現故事情節。講述重點:從介紹導演一系列作品先為影片定位,因此我們從單親寄養的希利身上,延續導演對關懷弱勢的情懷進入影片情感中,影片剪取的段落可以看到主角們對重大事件的情感反應,並與後面提問相互對應,使聽眾在對影像記憶最佳狀態參與對話,因此盈秀老師對節錄影片的精實功夫,反映出說故事者對影片熟悉以及抓住故事核心的武功。(後來聽韻琳老師說這要至少四年練功)

故事心得:

相對於大多數人問莎曼珊怎麼能夠愛一個寄養的孩子,我則是思考何為「真愛」?從莎曼珊接受希利的那一刻,導演沒有解釋太多,因為:「真愛」是一個選擇,沒有太多的條件考量所做的決定,然而這樣決定跟一般的愛的選擇不同在哪裡?導演則是用希利與莎曼珊之間的「傷」與「愛」來探討真實的愛與有限的愛差別。

(一) 初次懈逅:希利對於因父親棄養所受「被拒絕的傷」,透過緊緊抓住自己所能抓住來拒絕事實,莎曼珊成為他唯一能抓住,她用「不拒絕的愛」來纏裹希利的傷。

(二) 找回單車:單車是希利與父親之間的連結,成為寄養孩子之後,希利努力的要尋找父親與單車,對此「失落的傷」,莎曼珊用盡各樣方法來幫助希利找尋,她沒有用新的單車或隱瞞希利父親所託來忽略希利的傷,而是讓希利真實面對失落:有時候可以尋回(單車),有時候是無法改變(父親),她始終用「我與你同在的愛」來安慰希利面對失落。

(三) 叛逆衝突:當希利以「情義相挺」友誼來證明自己價值時,這時的他是悖逆、以自我為中心的,因此無視於莎曼珊的溫柔規勸,甚至傷害愛他的人(割傷手臂)也要為朋友鋌而走險,他要用自己的方式找回所失落,然而他又在一次被朋友、父親拒絕,第一次的失落,表示自己曾經擁有,然而一無所有的時候,再次失落的傷害更大,叫人更心疼。然而莎曼珊面對傷的體無完膚的希利,卻用「漠然不語(不定罪)的愛」繼續接納,甚而願意「付上代價」「誠然擔待」的愛來與希利共同面對司法刑罰。

每當我們覺得自己的愛很有限,或無法愛的時候,如果我們看見的是對方的傷口,會不會改變我們的決定呢?而面對一個受傷的人,惟有真實不帶任何條件的愛才能醫治傷口。在我們的生命中,是否曾經有過跟希利一樣的傷口(被拒絕與失落)?是否曾經接受被無條件的愛(完全接納、忠實的陪伴、默然不語、附上代價、誠然擔待)而得以醫治?

如果「真愛」是出於選擇,那麼使我們無法愛下去的原因又是什麼呢?(張詠雯)

※回應十三:

我覺得〈悲慘世界〉和〈騎單車的男孩〉這兩部電影,向我們發出了一個很基本而重要的問題:「如何成為一名愛者?」不管是對我們身邊親近的人、對陌生但有需要的人、對犯下令人難以原諒的過錯之人,還是往內看──因為缺乏愛、被辜負或被得罪,傷痕累累的自己,往外看──個人主義盛行,對結構之罪無感的社會。也許因為我們的生命中,遇到「愛者」的經驗太少,所以當我們看到主教和尚萬強以仁報怨的舉動,看到貴族學生離開舒適圈、走上街頭的捨己,和珊曼莎對棄兒無條件的付出時,感到驚訝且疑惑:這人是誰?他怎能有這樣大的愛呢?

愛者的愛,足以挽回一條靈魂免於仇恨或走向虛無,不論是被世界虧負、心中充滿苦毒的罪人,或是被至親遺棄、轉而厭棄自己的純真孩童;愛者的愛也能推動時代與社會的變革,使人人都有機會活得更像個「人」。

暢銷的大眾心理學著作《心靈地圖》對「愛」做出了這樣的解釋:「愛是為了滋長個人和他人的心靈成長,一種發乎真誠意願的行動,不但需要努力,也要有勇氣作後盾,除了持續投入奉獻外,更需要運用智慧。」按著這定義和從這兩部電影得到的反省,我覺得自己常在「愛人」的功課上遭遇困難的原因可能有二,一是「不夠真誠」,二是「無法持續」。不夠真誠,可能是因為在自己的傷害還沒有完全被醫治時,就急著去原諒。像是電影〈密陽〉裡的女主角,信仰的高峰經驗使她以為自己有辦法饒恕,但當她見到加害者心靈安寧,全然不需要被饒恕的模樣時,她崩潰了!不真實的饒恕,會讓自己離自己真實的光景越來越遠,也使得傷害得醫治的可能性越來越小。可惜在信仰團體中,因為倫理教導太多太快,總是讓人無法好好清理內心的黑暗。再來是「無法持續」,因為我們在對一個人付出時,總是會期待對方給我們合理的回應,如果對方的回應不是我們所期待的,我們通常就會減少或停止付出。「愛那些愛我們的人」、「善待那些善待我們的人」、「借錢給有希望償還的人」(聖經路加福音),正因世界的法則是如此運作,所以即使我們這麼做也不會感到不安。

然而如果珊曼莎也是這樣,那麼她確實可以在小男孩選擇奔向同儕,而不是選擇她時,立馬切斷這段關係。我想她可以堅定的守候,是因為她並沒有將自我情感的需要依附在這孩子身上。孩子需要我的時候,我在;孩子不需要我的時候,我在後頭遠遠地看。

要能做到這樣「淡定的愛」,我想必須先培養強韌的自我:知道自己的價值,有著不外求的安全感,生命的重心恆常穩定,不受任何人的左右......,用基督徒的話來說,或許就是活在神完全的愛中。

我經常對自己付出的對象產生「我對你這麼好,你怎麼可以這樣對我?」的想法。這是有條件的愛,是善意與情感的良性交換,但愛者的愛,似乎更接近「我愛你,而這與你無關。」唯有不被受者的回應左右,我們才能做到愛是「恆久忍耐」,也唯有完全不考慮受者的回應,恩典才是白白地給予,不用還(肯定、感謝、珍惜或其他合理的反饋)。這很難做到吧?確實是的,但或許可以從自我的覺察和體會上帝的愛開始。一方面,覺察自己的愛其實帶著條件,覺察自己在對人付出時抱著多大的期待,試著降低那些期待。另一方面,放鬆自己,享受神的愛,直到不需要向外抓住什麼(包括愛人的善行),來讓自己感覺不空虛。

上了這兩堂課,覺得像是吃了〈芭比的盛宴〉兩道前菜,基督徒臉上的線條柔和了,心也變得比較柔軟、願意敞開了,真是奇妙啊!這就是享受神的愛!(林映君)

※回應十四:

我想談談關於威斯柯,有些青少年會在生活上面對這樣的角色,或者他們本身就是威斯柯。我想用下面的問題,和這些年輕人討論:

1.你認為希利覺得威斯柯是好人還是壞人?

2.假如你認為威斯柯是壞人,他可以改變什麼?來變成好人呢?

3.你欣賞威斯柯的地方?

4.你不喜歡威斯柯的地方?

5.面對像威斯柯一樣的人,你會怎樣和他交朋友?

如果是面對家長,我想換成這樣的討論題目?

1.你認為希利覺得威斯柯是好人還是壞人?

2.你認為電影中珊曼莎對於希利交友問題的處理,有改進之處嗎?可以怎麼做?

3.你認為有效處理青少年交友問題又不破壞親子關係的關鍵是什麼?

4.你會害怕處理這個問題嗎?知道有那些資源可以協助你嗎?(劉虹志)

※回應十五:

在這部電影中,有二段在我看來是還蠻關鍵的,特別是在解讀為什麼珊曼莎會接受希利,包括在希利犯案之後仍然可以接受他,而希利也願意確認珊曼莎就是他的人生中「早已存在的幸福。」

第一段是希立衝進診所後緊緊抱住珊曼莎,緊到被抱者會喊痛,說出:你可以抱我,但不要抱這麼緊。希利是用生命的力量去緊緊抓住一個希望,而另一方則充分感受到希利的慾求及無助,當求救、需要的力量是如此大時候,我想我也有可能會停下來顧一下這個人,為他做一點事,即使不至於到收養的地步,也會有一些表示(前提是我們的心還沒有冷死)。

第二段是是希利騎單車繞著珊曼莎的汽車,他在想什麼?(希利的os:天下怎會有這種人替我去找回失去、被賣的單車,她為什麼?)緊接著就是希利的嘗試去印證珊曼莎的真心與否,所以他希望珊曼莎能接他去過週末,我還是解讀為有力的期待,那是希利在電影中傳達出的印象,當珊曼莎表示她需要去詢問一下時,都無法取得希利的認同(希利說:我知道你不會打電話;心中os:妳在敷衍我),但是珊曼莎的回答確是:我說過會打就一定會打。這是一個有力的承諾。其實雙方都很有原則,也都表現得很有力道。(無名)

※∼用一段小詩與您分享∼

我看見你,如此地執著認真

想對你說:「孩子,我知道單車可以帶著你勇敢的飛,但請不要獨自飛翔」

如果累了,請進來我的避風港灣,我要你知道有人在守候著你的歸來

我受感動的片段是:

1.騎著單車的希利∼騎在單車上彷彿可以駕馭全世界,單車帶著希利飛奔尋找他想要的愛,也帶著希利逃離他所受的傷害。

2.輕聲啜泣的珊曼莎∼當希利逃離他當初要來的避風港灣並衝向另一段危險風暴的這一幕,我看見了真愛流露的悲傷。

3.勇敢的活著∼希利好勇敢,摔倒了再爬起來。珊曼莎也是活在當下並且勇於面對生活,二個人都有著一股說不出的篤定與執著,充滿了生命力。(邱惠茹)